かつて私たちの「大切な記憶」は、ビデオテープや8mmフィルム、カセットテープなどの視聴覚メディアに収められてきました。

家族のホームビデオ、地域のお祭り、企業の創業時の記録映像。

どれも、その時代の空気を映した貴重な資料です。

でも今、これらの映像資料はひっそりと危機にさらされています。

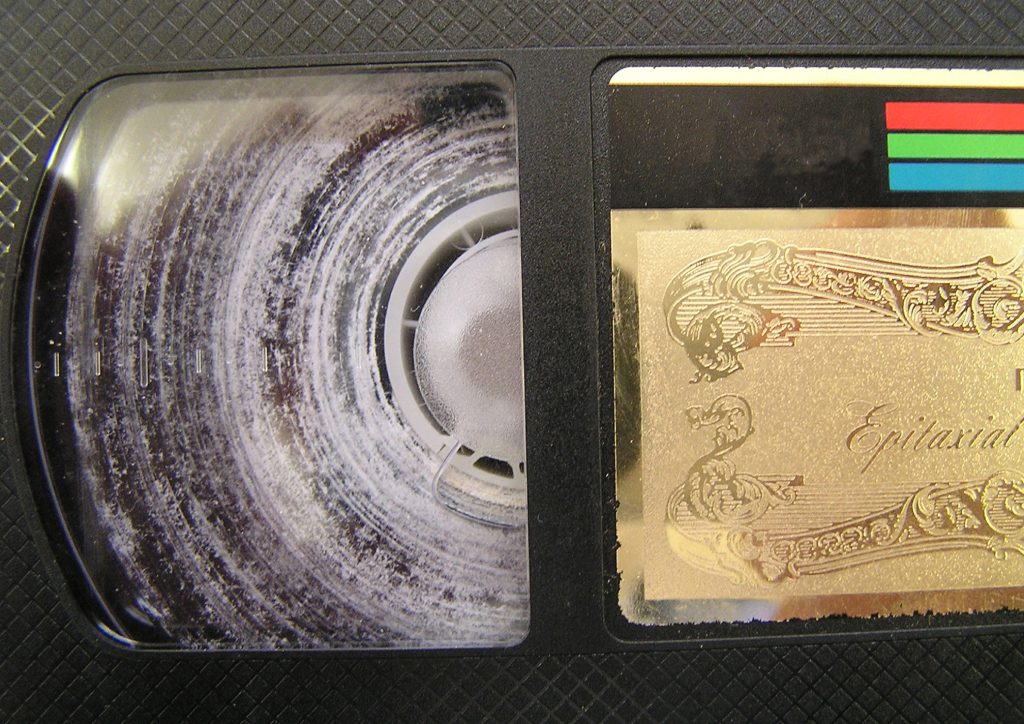

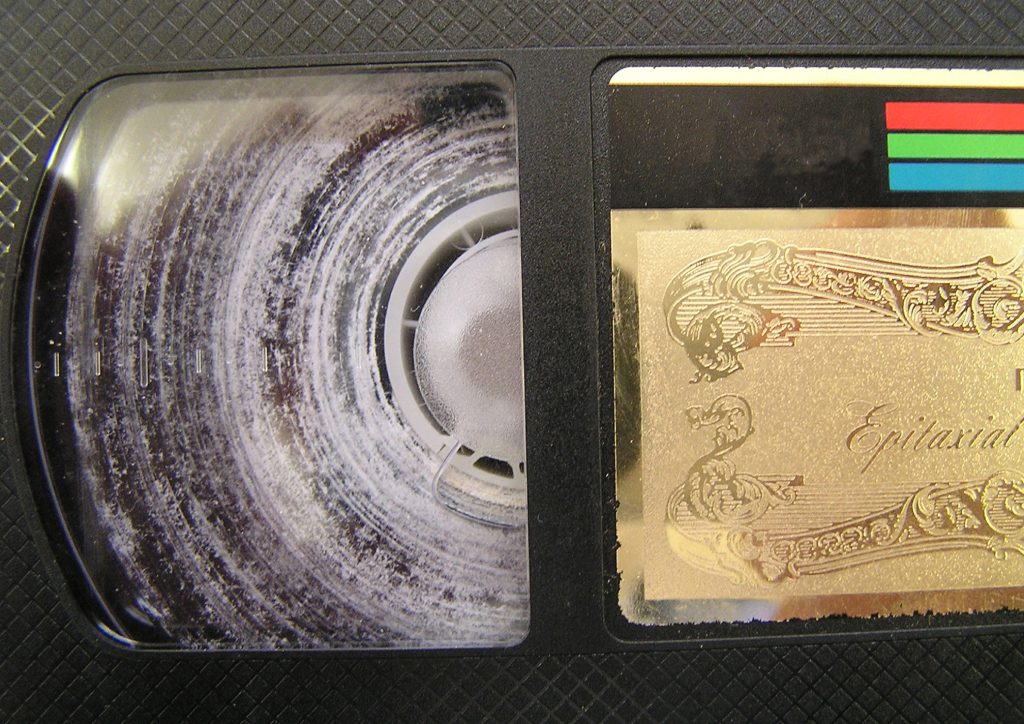

フィルム・磁気テープの劣化、カビや物理的な損傷、そして「再生機がどこにもない!」という現実・・・。

これらはすべて、貴重な視聴覚資料を「見られなくする」要因です。

KO-ONくん

KO-ONくんでもうちのVHS、まだ見られるよ?じゃあ大丈夫なんじゃ?

それが落とし穴。『まだ見られる=安心』じゃないんです。テープは見た目が元気でも内部は少しずつ劣化していますし、再生機が壊れたらアウト。いきなり“再生できない日”が来てしまうんです。

映像資料が失われることは、単に「再生できなくなった」という技術的トラブルにとどまりません。

それは、大切な人の記憶が消えてしまうこと。地域の文化が曖昧になること。企業の歩みがたどれなくなることなのです。

映像資料は、単なる記録ではなく、そこに生きた人々の声や空気、感情までも封じ込めたかけがえのない時間の断片です。

だからこそ今、私たちに問われているのは、どう守り、どう未来に伝えていくのかということです。

映像資料の保存と継承 ― 家庭・地域・企業のそれぞれの視点から

家庭の映像資料にも、歴史的な価値がある

家庭にある映像資料の中には、単なる思い出にとどまらない価値が秘められています。

- 運動会で転びながら走る子ども

- 結婚式で涙をこらえながらスピーチする父

- 何気ない休日の団らん

これらは単なる「家族の思い出」ではなく、地域の暮らしを語る歴史資料になり得ます。

個人の思い出が、やがては地域の歴史資料や文化財の一部として評価される可能性もあります。

しかし、8mmフィルムやHi8ビデオはすでに劣化が進行。再生機器も「骨董品レベル」になりつつあります。

「そのうちデジタル化しよう」と思っている間に、二度と再生できない状態になってしまう危険性も・・・。

修復やデジタル化をすれば、今すぐに思い出を再生できるだけでなく、「これからも共有できる」形に変えていくことができます。

自治体・公共施設の責務―地域資料の保存と継承

自治体や公共施設には、想像以上に多くの映像資料が眠っています。

市民が参加した祭りやイベント、学校教育や講演会、過去の災害の記録など・・・。

こうした資料は、地域の歴史や文化を知る上で不可欠な視聴覚アーカイブ資産です。

郷土教育や展示企画、地方創生プロジェクトでも、映像は「生きた資料」として活用されはじめています。

しかし現実には…

- 「予算がなくて後回し」

- 「保管しているけど、再生機がない」

- 「担当者が変わって内容がわからない」

…といった理由で放置されがちです。

資料が消える前に、視聴覚資料をデジタル化して後世に残す取り組みは、文化的責任とも言える大切な取り組みです。

一見地味に見えるアーカイブ整備ですが、「地域が、地域自身の歴史を語る力を持つ」ための基盤になるのです。

そうはいっても、忙しそうだし、映像なんて後回しじゃない?

実際そういう現状は多いです。でも、消えてしまったら二度と戻らないのが映像資料。だからこそ“後回し=失うリスク”なんです。

企業の“記録映像”もまた、未来のブランド資産に

意外と見落とされがちなのが、企業内に眠る広報用映像や社内資料映像の価値です。

- 創業時の記録映像

- 周年事業のビデオ

- テレビCM

- 工場紹介ビデオなど

「ただの昔の映像」と片付けるのはもったいない!

過去の企業活動を記録した映像は、企業ブランドの形成における重要なアーカイブです。

今後のマーケティングや社史編纂、採用活動、周年記念映像などにおいて再活用が可能です。

映像を通じて企業の歩みを伝えることは、社員の誇りや共感を生むストーリーテリングにもつながります。

にもかかわらず、磁気テープや光ディスクに保管されたまま、誰にも見られず、破棄されてしまうケースが少なくありません。

企業にとっても、デジタルアーカイブ化は経営課題のひとつ。

未来に誇れるブランドストーリーは、倉庫の奥のフィルムやビデオテープの中に眠っているかもしれません。

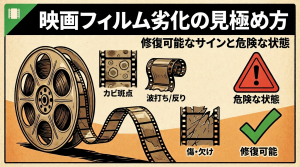

劣化と機器喪失という“二重のリスク”

映像資料が抱える問題は、メディアの物理的劣化と、再生機器の消滅という二重のリスクです。

以下に代表的なメディアの課題を整理します。

- VHS/Hi8/DVテープ:磁気テープの経年劣化、カビ、デッキの故障が多い

- 8mm/16mmフィルム:フィルムの退色・収縮、映写機の確保が困難

- カセット/オープンリール音声テープ:磁気の弱まり、音飛び、テープ切れ

- 光ディスク(DVD/CD):記録層の腐食・剥離、再生機の互換性問題

「まだ映るから大丈夫でしょ」と油断していると、ある日突然「再生できません」の悲報がやってきます。

特にVHSや8mmビデオは、2025年以降に再生できる機器の確保が難しくなると指摘されています。

「見られるうちに、聞けるうちに」保存する行動が求められています。

デジタル化がもたらす安心と活用の可能性

デジタル化のメリットは「安心して残せる」だけではありません。

■ 一般家庭の場合

古いホームビデオや8ミリフィルムをデジタル化することで、家族の記録を次世代に残すことができます。

たとえば、孫世代が祖父母の若い頃の様子を動画で見ることができるのは、記憶と感情を共有する手段として

非常に有意義です。

■ 自治体・公共施設の場合

地域の映像資料(イベント映像、住民インタビュー、昔の風景など)をデジタルアーカイブ化すれば、

郷土資料や教育教材として活用できます。

また、災害時の復興記録や地域振興の映像コンテンツにもなります。

■ 企業の場合

創業時の映像や社内イベント、製品紹介ビデオなどをアーカイブすることは、企業文化の継承や広報素材としての

再活用にもつながります。

社史映像や周年記念のコンテンツ制作にも役立つ資産です。

デジタル化ってお金もかかるし、後でやってもいいんじゃ?

残念ながら“後で”はありません。劣化が進めば修復費用は跳ね上がり、最悪『もう直せません』ということも…。早ければ早いほどコストもリスクも下げられます。

未来につなぐ映像資産の保全と活用

視聴覚資料をデジタル化することで、再生機器が不要になるだけでなく、以下のような多くの利点があります。

■ デジタル化のメリット:

- 劣化しない保存:デジタルはコピーしても品質が落ちない

- 検索・編集が可能:必要な場面をすぐに取り出せる

- 共有が簡単:クラウドやUSBで家族や職場と共有できる

- バックアップも容易:複数メディア・場所での保存が可能

ただし、テープやフィルムの状態によっては、修復作業が必要な場合もあります。

また、保存形式やメディア(ハードディスク、クラウド、DVDなど)の選定も、専門知識が求められます。

資料の修復・デジタル化はプロにお任せください

私たち株式会社東京光音(https://www.koon.co.jp)では、

映画フィルム・ビデオテープ・音声テープなどの視聴覚資料の修復・デジタル化を専門に行っています。

家庭用8mmビデオから、自治体・公共施設の記録映像、企業の社史映像まで、多様なメディアと用途に対応可能です。

「これ、まだ見られるかな?」

「保存方法が不安」

「デジタル化して活用したい」

そんなご相談から、最適なプランをご提案いたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

【今すぐご相談を】簡単見積り・無料診断受付中

📍公式サイト:https://www.koon.co.jp

📩お問い合わせページ:https://www.koon.co.jp/contact

まとめ:映像資料を未来に残すために、今できること

過去の記録を未来へつなぐことは、単なるノスタルジーではなく、文化の継承であり、資産の保護です。

家庭の思い出、地域の行事、企業の活動──それらはすべて、かけがえのない「今ここにしかない記録」です。

映像資料のデジタル化は、一朝一夕で済む作業ではありません。だからこそ、「いつか」ではなく「今」動き出すことが大切です。

大切なのは、「後回しにしない」ことです。

資料の状態が悪化すればするほど、復元やデジタル化の難易度は上がり、コストも増加します。

ご家庭や職場で以下のような行動から始めてみましょう。

- 保管中のビデオやフィルムを見直す

- メディアの種類と再生機器の有無を確認する

- 劣化や再生不能のメディアがないかチェックする

- 専門業者に相談して見積りをとってみる

思い出を守ることは、未来への贈り物。

一家庭、一施設、一企業から、記憶の継承は始められます。

今こそ、私たち一人ひとりが、「映像資料を守る行動」を始める時です。

著者:フィルム仕事人

フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!

東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。

映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。

詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

電話番号 03-5354-6510

問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

コメント