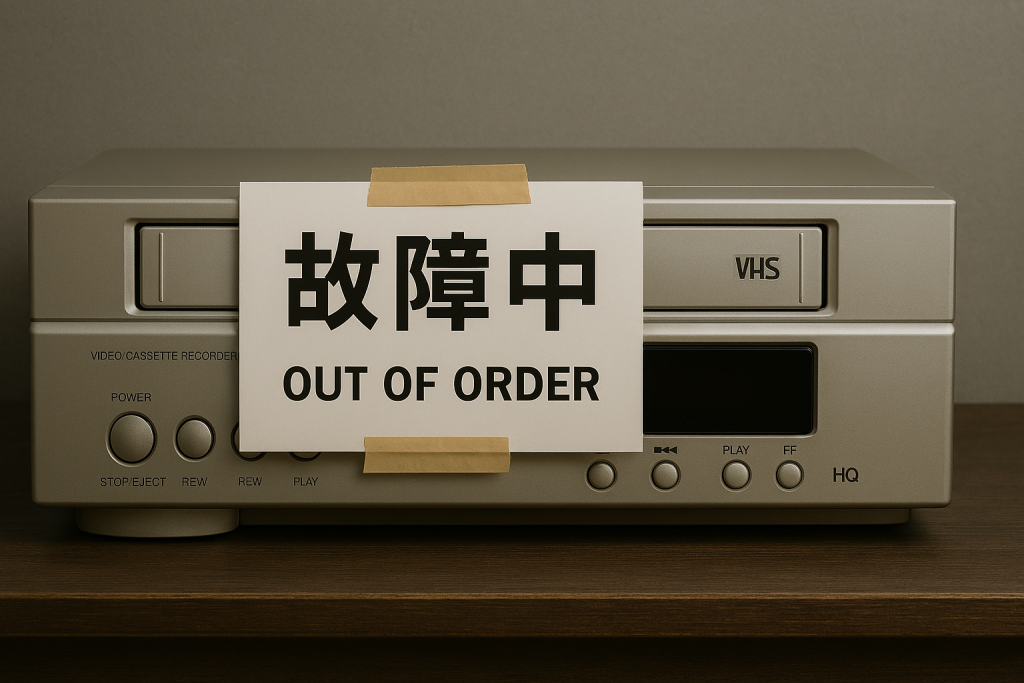

テープは元気なのにデッキがない!?

― 見られない映像資料の不思議

「映像は残してあるから大丈夫」と安心していませんか?

VHS、8ミリビデオ、カセットテープ、オープンリール、16mmフィルム……。

これらのメディアを「物として」保管していても、再生する機器がなければ、その映像や音声は“見ることも聴くこともできない情報”に過ぎません。

実は、映像資料には「メディアの寿命」と「再生機器の寿命」という、2つのタイマーが仕込まれているのです。

たとえメディアが無事でも、再生できなければその映像や音声は“観られない・聴けない情報”であり、存在しないのと同じ状態です。

本記事では、映像資料の保存における“見落とされがちな盲点”と、再生機器の寿命より先に行うべきデジタル化対策についてご紹介します。

映像資料には「二つの寿命」がある

映像資料の保存を考えるとき、実は見落とされがちな「二つの寿命」があります。

- メディアそのものの寿命

VHSテープやカセットテープは、時間の経過とともに磁力が弱まり、画質や音質が劣化していきます。

フィルムも温度や湿度の影響を受けて変質し、再生時にトラブルを起こすことがあります。 - 再生機器の寿命

もう一つ見逃せないのが、「再生機器の消失」という寿命です。

テープやフィルムが物理的に残っていても、 それを再生するための機械がなければ映像や音声にアクセス

できません。

KO-ONくん

KO-ONくんえ? テープが残っていれば大丈夫なんじゃないの?

残念! 機械がなければ“宝の持ち腐れ”。

再生できなければただの“モノ資料” でしかないんです。

つまり“再生できない映像資料”=存在しないのと同じですよ!

映像資料の寿命を左右する「再生機器」の存在

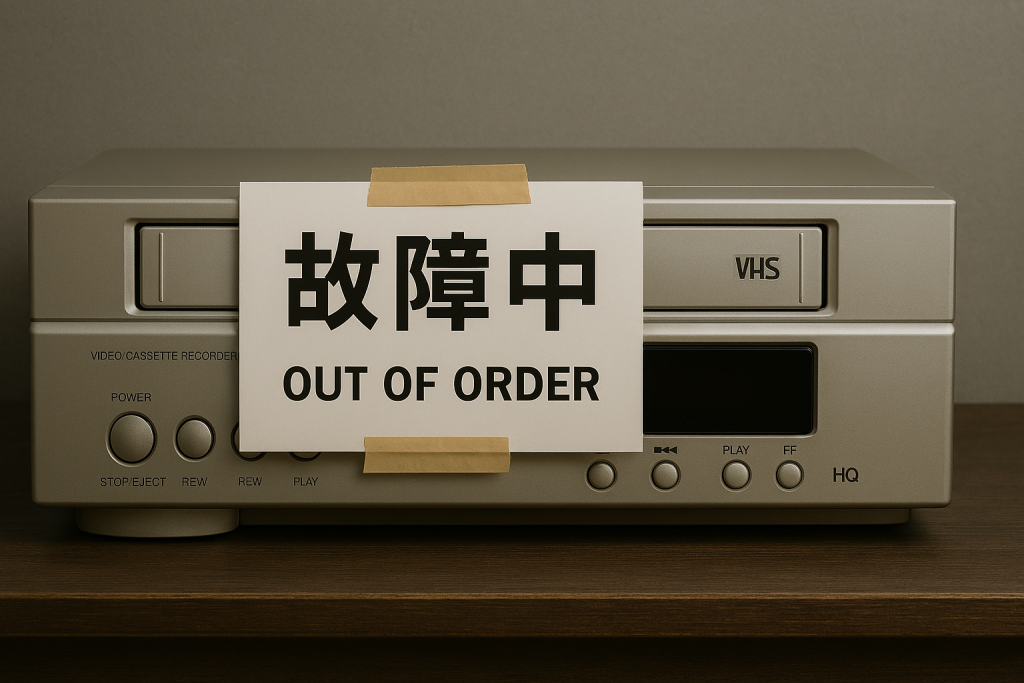

テープやフィルムなどのアナログメディアは、時間とともに劣化し、再生時のトラブルや画質・音質の劣化が避けられません。しかし、それ以上に深刻なのは「再生機器自体が入手困難になっている」という現実です。

かつて家庭用ビデオの代名詞だったVHSも、最後の製造メーカーであった船井電機が2016年に生産終了を発表しました。これは業界に大きな衝撃を与えただけでなく、一般家庭にとっても「再生環境が失われる」ことを実感させる出来事でした。現在では、中古品ですら信頼できる再生状態を保つものは少なく、修理部品の調達も困難です。

同じように、ベータ、8ミリビデオ(Video8・Hi8・Digital8)、ミニDV、LD(レーザーディスク)など、かつて主流だった多くのメディア用機器も市場から急速に姿を消しつつあります。

さらに、16mmや8mm、9.5mmといったフィルム映写機も同様で、修理に対応できる技術者も年々減少しているのが現状です。

じゃあ中古ショップで探せば、まだ使えるかも?

それが落とし穴! 動いても“次の再生で壊れるかも”って状態が多いんです。修理できないから、壊れたら即アウトですし、資料そのものを傷めることもありますよ!

「映像がある」だけでは、意味がない

磁気テープやフィルム自体は、適切に保管すればある程度の期間は物理的に保持され続けます。

しかし、そこに記録された情報は「再生できて初めて価値を持つ」ものです。

映像を動的な情報資源として活用するには、再生可能な状態を維持する必要があります。

再生機器がなければ、目の前にあるテープやフィルムが何を記録しているのかさえ分かりません。

たとえ資料が棚の中で物理的に残っていても、再生環境がなければ“再生不能なデータ”にすぎません。

いくらメディア本体を丁寧に保管していても、再生機器が消えてしまえば、“見られない映像”として事実上

失われてしまうのです。

機器が壊れても修理できない。新品はもう手に入らない。

つまり、「再生環境の喪失」こそが映像資料における最も差し迫った危機なのです。

うちの押し入れにも昔のテープがあるけど…、

再生機ないから中身わからないや。

まさにそれが“映像資料のもう一つの寿命”!

デジタル化すれば再生環境に左右されず、未来まで残せますよ!

今すぐできる!映像資料を守るための第一歩

「じゃあ、どうすればいいの?」

ここで、あなたでもすぐにできる小さな工夫で、映像資料の寿命をグッと延ばせます。

まずは“棚卸し”から始めましょう。

- 押し入れや倉庫に眠っているテープ・フィルムをすべて出してみる

- ラベルや日付を確認し、内容を思い出す(家族イベント、社内行事など)

- 再生機器が家にあるかどうかをチェック

- 再生確認する場合は短時間だけにとどめ、何度も巻き戻さない

- カビ臭さ、酸っぱい臭い(ビネガー臭)、白い粉やベタつきがあれば要注意

再生して中身を確認したいけど、ちょっと怖い…

その不安、大正解! 無理に長時間再生すると、デッキに絡まって“映像クラッシュ”になることも。確認は最小限にしましょう

映像資料は“環境に敏感”です。次のポイントを意識するだけでも大きな違いがあります。

- 温度・湿度管理:

直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管

(理想は温度15~20℃、湿度40%前後) - 保管姿勢:

ビデオテープやオープンリールは立てて収納する。横置きは変形の原因に - ケースに入れる:

裸のまま放置せず、元のケースや専用保存ケースに戻す - カビ対策:

湿気の多い押し入れや床下は避け、乾燥剤を一緒に置くのも有効

冷蔵庫に入れたら長持ちするって聞いたけど?

ちょっと待った!

確かに低温は劣化を遅らせますが、家庭用冷蔵庫は結露が大敵。

逆に傷める原因になるのでNGです

「棚から出す → ラベルを確認する → 保存環境を整える」

これだけで、映像資料の現状が見えてきます。

その上で「これは危なそう」「これは大事にしたい」と思うものから、デジタル化の優先順位をつけるとスムーズです。

再生機器の減少という流れを逆行させることはできません。

再生機器の入手困難が進む中、映像資料のデジタル化こそが、再生可能性を守る唯一の手段です。

映像や音声資料をデジタルデータとして変換・保存しておけば、

- パソコンやスマートフォンでの再生

- クラウド保存で劣化・紛失のリスク軽減

- 編集や再配信(YouTube、SNS等)など、多様な利用方法と長期的な再生互換性が確保できます。

特に近年では、複数のファイル形式(MP4、MOV、WAVなど)での保存や、解像度・音質の向上処理(リマスタリング)なども行えます。これにより、単なる保存ではなく、「価値ある資料」としての二次活用も可能になるのです。

ケース別|こんな方にこそ必要です

一般家庭:ホームビデオが宝の山に

「昔のホームビデオを久しぶりに見ようとしたら、デッキが動かない」

そんな経験はありませんか?

お子様の成長記録、家族旅行、祖父母との会話など、一度しかない思い出を“再生できない”状態にしておくのは

非常にもったいないことです。

ホームビデオのデジタル化は、今ある記憶を未来に残す大切な第一歩です。

自治体・公共施設:地域の映像文化を守るために

地域の祭り、自然災害、歴史的建造物、議会中継など、公共施設に保管されている映像資料には地域の記憶と

文化が詰まっています。

しかし、これらも放置していれば、映像資料の劣化と再生機器の消滅により消失の危機にあります。

アーカイブ化・整理・デジタル化を通じて、未来へつなぐ地域資源として活用しましょう。

企業:ブランド資産としての映像を活用

企業が保有する映像資料は、単なる記録ではなく、ブランドや企業文化を伝える資産です。

- 創業期の社屋映像

- 歴代TVCM

- 製品紹介や展示会記録

- 社内報告会・表彰式

こうした映像は、社史制作や周年行事、リブランディングなどに活用できます。

映像は単なる記録にとどまらず、企業価値やブランド資産として再活用できる重要なツールです。

専門業者によるデジタル化の安心とメリット

映像資料のデジタル化は、自宅の機器でも可能な場合がありますが、古いテープは湿気やカビなどで再生時に

破損するリスクもあります。

- 再生できる機器がない

- メディアが劣化している

- 大量にありすぎて手が回らない

- 重要資料なので専門家に任せたい

こうしたケースでは、やはり専門業者への依頼が安心です。

- ビデオテープ修復・カビ除去・フィルム補修

- 専用再生機器による安全な再生

- ノイズ除去・画質補正・音声改善

- 複数メディア形式での納品(DVD, Blu-ray, mp4, etc.)

当社では、幅広いアナログメディアに対応し、

・ 再生機器の整備と技術者の常駐

・ カビ除去・補修・画質補正

・ メディア変換・多形式出力

など、用途や目的に合わせた最適なデジタル化をご提供しています。

家庭のホームビデオから、企業・自治体の大規模映像アーカイブまで、

一つひとつの資料に合わせた丁寧な対応をお約束します。

📩 より詳しいサービス内容や事例紹介、無料相談フォームはこちらからどうぞ。

👉 https://www.koon.co.jp

まとめ― 映像の“寿命”は、記録の命

映像資料には、目に見える寿命(メディアの劣化)と、目に見えない寿命(再生機器の消失)があります。

どちらか一方が失われても、その映像は“過去のまま”に閉ざされてしまいます。

- 「映像がある」は保存の終点ではなく、スタートライン

- 再生機器の消失は“映像資料の寿命”を先に奪う

- デジタル化は記録を未来に残す最善の方法

未来に渡すべき記録は、今のうちに救出を。「いつかやろう」が「手遅れ」に変わる前に。

その第一歩は、信頼できる専門業者によるデジタル化から始まります。

著者:フィルム仕事人

フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!

東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。

映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。

詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

電話番号 03-5354-6510

問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

コメント