「そのビデオ、ただの思い出じゃないかも!?」

「うちに昔のビデオがあるけど、もう見られないし処分しようかと思ってるんです」

これは、私たちが日々相談を受ける中で最もよく耳にする声のひとつです。

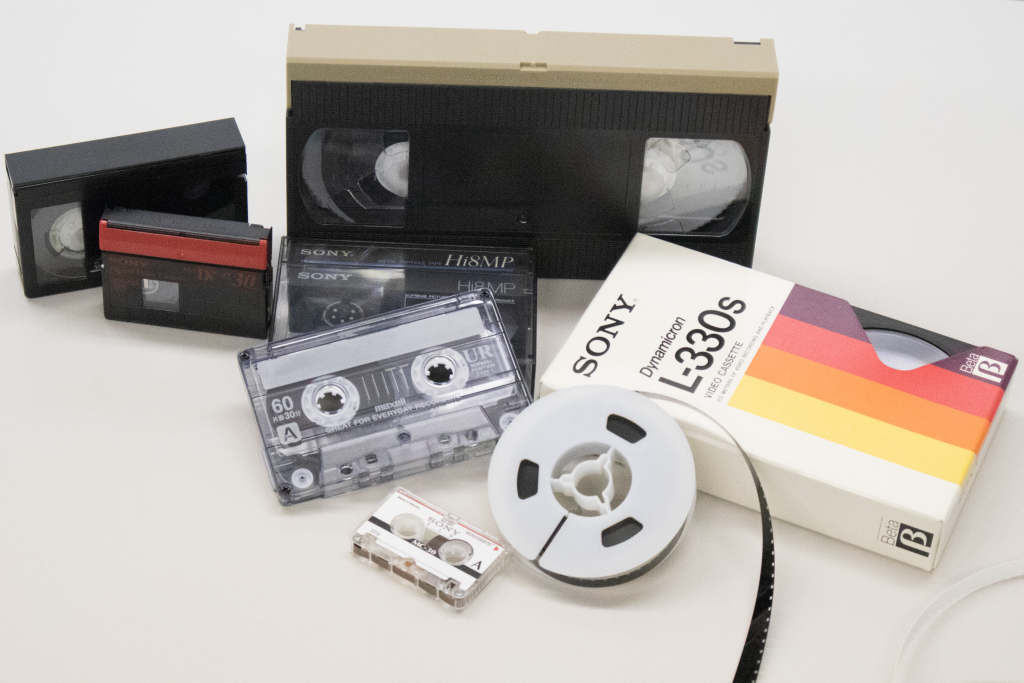

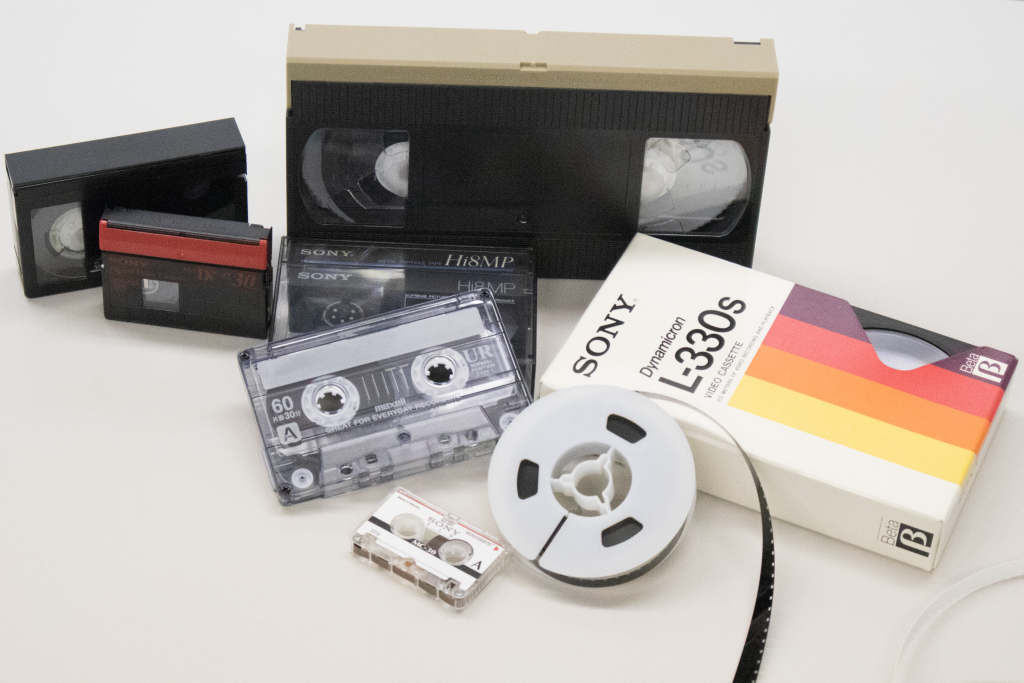

8mmフィルム、VHS、カセットテープなど、かつて家庭で当たり前だったメディアは、

いまや再生できない“記録媒体”となりつつあります。

しかしそれらは、単なる思い出以上の価値を持つ「視聴覚資料」です。

過去の暮らしや文化、地域の記憶が生きている、かけがえのない”記録資産としての価値”を持っているのです。

KO-ONくん

KO-ONくんえっ、“思い出”が“文化資産”になるの? どうしてそんなに大事なの?

実は、映像や音声には“その時代の暮らしぶり”や“感情の動き”が

たっぷり詰まっていて、未来に伝えるべき歴史の一部なんです!

文化庁やユネスコでも、映像・音声を含む記録の保存と活用を推進しており、

今や視聴覚資料は「文化資産」として保護すべき存在とされています。

本記事では、

- 「視聴覚資料とは何か」

- 「なぜそれが“記録”として特別なのか」

- 「なぜ今こそ保存すべきなのか」を、

一般家庭・自治体・アーカイブ関係者に向けてわかりやすく解説していきます。

視聴覚資料とは?─見る・聴くで伝える“もうひとつの記録”

視聴覚資料とは、文字や写真だけでは伝えきれない「動き」や「音声」を含む記録全般を指します。

代表的なものに、映画やテレビ番組、ホームビデオ、ラジオ、講演録音、地域イベントの映像などがあります。

国立国会図書館やユネスコなども、映像資料や音声資料を文化遺産として正式にアーカイブ(保存・記録)対象と位置付けています。

そのため、映像保存や音声保存の観点からも特別な扱いが必要であり、近年ではデジタル保存やアーカイブ化といった方法が重要視されています。

視聴覚資料の特徴

- 情報量の多さ: 映像と音声が同時にあることで、場所・時代・雰囲気など複合的な情報を一瞬で伝える

- 五感への訴求: 声の調子、服装、背景音、動きなどが記憶や感情を呼び起こす

- 非言語の伝達力: 言葉を超えて、表情や雰囲気をリアルに再現

具体的なメディア

- 映像資料:8mm/16mmフィルム、VHS、β、MiniDV、DVD、MP4ファイル等

- 音声資料:オープンリールテープ、カセット、DAT、MD、録音データ等

これらの視聴覚資料は、“その場の空気や人の動き”までを直接伝えることができる、

極めてリアルな記録媒体です。

文字や写真では伝わりきらない「臨場感」「声」「話し方」など、あらゆる情報が詰まっています。

映像・音声が記録として“特別”である3つの理由

文章で「拍手が起きた」「笑いが広がった」と書くことはできますが、それを“感じる”ことはできません。

視聴覚資料では、声のトーン、間の取り方、観客の反応、雰囲気まで映し出されます。

まさに体験に近い記録です。

例えば、10年前の運動会の映像。

走る子どもの姿だけでなく、声援を送る家族の声、風の音、歓声までが記録されています。

それはただの映像ではなく「体験」を記録した、感情のメディアです。

こうした“体験そのもの”を残すには、従来の保存方法では限界があり、データ化やデジタル保存といった

取り組みが不可欠です。

― ホームビデオの背景に映る、家のインテリアや街並み、通行人の服装 ―

それらは未来にとっての歴史資料です。

ごく自然な日常の記録が、将来の貴重な文化資源になります。

撮影当時は何気ない風景でも、数十年後には「過去の貴重な生活資料」になります。

まさに、“未来の誰かにとっての宝物”が視聴覚資料には詰まっています。

講演やインタビュー、家族の語り。

文章では伝えきれない「熱量」や「抑揚」を本人の声で残すことができるのが、

視聴覚資料の最大の強みです。

映像や音声は、「誰が、何を、どう語ったか」を、本人の声・表情のまま伝えられます。

視聴覚資料は「家庭・地域・組織」の共有財産になる

視聴覚資料が持つ価値は、個人の思い出だけにとどまりません。実は、それぞれの映像や音声には、家庭の歴史、地域社会の変遷、企業や団体の歩みといった、より大きな文脈が含まれています。

たとえば──

- ご家庭のホームビデオに映る「昔の商店街」「当時の流行ファッション」「子どもたちの遊び」

- 自治体が記録した「お祭りや式典」「地域の災害対応」「住民インタビュー」

- 企業・団体による「創立記念イベント」「創業者インタビュー」「講演映像」

これらは、その時代の空気や社会の動き、人々の関係性を語る“記録遺産”でもあります。

うちのホームビデオが“地域の歴史資料”になるって本当!?

本当です!“日常の断片”こそが未来にとって一番貴重なんです

家庭に眠る1本の映像が、地域資料として展示されたり、企業の周年映像として活用されたりする──

そんな事例はすでに全国各地で広がりを見せています。

視聴覚資料は、単に「保存するだけ」でなく、「次世代と共有する」ことで価値を増していく文化資産なのです。

文書資料と何が違うのか?─補完し合う「記録」の役割

| 項目 | 文書資料 | 視聴覚資料 |

| 情報の形式 | 文字 | 映像・音 |

| 客観性 | 記録者の主観が入ることも | 撮影された事実がそのまま記録される |

| 臨場感 | 伝わりにくい | 空気感や感情がそのまま伝わる |

| 保存のしやすさ | 管理しやすく保存性が高い | メディアや再生機器の制約が多い |

視聴覚資料には文書にはない情報が詰まっていますが、逆に文書資料のような検索性や長期安定性はありません。

大切なのは、両者を組み合わせて初めて“本当の記録”が成立するということです。

なぜ視聴覚資料がこれまで軽視されてきたのか?

- 場所を取る

- 再生が面倒・難しい

- 何が映っているのか、いちいち確認しないとわからない

- 「音だけでは資料にならない」といった誤解

こうした理由で、多くの映像・音声資料が廃棄・未整理のまま放置されてきました。

しかし近年は、視聴覚資料が持つ「歴史的・文化的価値」が再評価され、実際に、ユネスコの『世界の記憶(記憶遺産)』には数多くの映像・音声資料が登録されており、アーカイブ化の必要性が国際的に広く認識されています。

今、視聴覚資料が“急いで”保存されるべき理由

✅ 時間との戦い──再生機器の消失と記録メディアの劣化

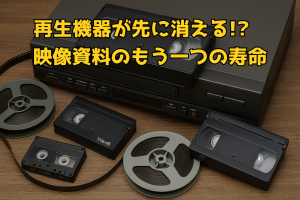

❗再生機器の絶滅が進んでいる

ビデオデッキ、8mmフィルム映写機、MDプレイヤーなど多くの機種が生産終了。

「メディアがあっても再生できない」時代に突入しています。

❗メディアの劣化は止まらない

VHSテープやカセットは20〜30年で磁気が劣化。

フィルムもカビ、断裂、ビネガーシンドロームなど、物理的劣化が急速に進行。

劣化を完全に防ぐことは不可能ですが、劣化防止のための適切な保存方法やデジタル化による長期保存を早急に行うことが求められます。

❗自然災害・保管ミスによる破損

湿気、温度差、直射日光に弱く、保管環境次第で劣化スピードが加速します。

❗“本人の声”が唯一の証言になることも

家族のホームビデオや講演記録など、亡くなった人の“声”や“動き”が残っている貴重な記録が多数存在します。今、保存しなければ「記録ごと消える」可能性があります。

今こそ始めたい視聴覚資料の保存アクション

✅ 今すぐできる5つの行動

| アクション | 内容とポイント |

| ① 状態の確認 | カビ、カセットの破損、フィルムの変色などを目視チェック |

| ② 保管場所の見直し | 温度15〜20℃、湿度30〜50%。直射日光・結露を避ける |

| ③ 安易な再生はNG | 劣化したテープは再生中に破損する危険性あり |

| ④ 優先順位をつける | 状態が悪い/再生機器が絶滅寸前な素材から順にデジタル化保存へ |

| ⑤ プロへ相談する | 専門業者なら修復しつつ高品質でデジタル化可能 |

✅ さらにできること

⑥ データ保存のダブルバックアップ

デジタル化後も「保存は一元化しない」ことが大切です。

外付けHDD+クラウド保存など、異なる形式での二重保管を心がけましょう。

火災・故障・誤消去のリスクを分散できます。

⑦ メタデータ(撮影日・内容・関係者)を記録しておく

せっかくデジタル化しても、「これは何の映像だっけ?」となっては意味が半減します。

映像に関する簡単なタイトル・説明・出演者などを記録しておくことで、

後からの検索や活用がぐっとスムーズになります。

何から始めたらいいか分からないよ〜

まずは“1本出してみる”だけでOK! 状態をチェックしてみよう。

あとはプロに相談してみて!

これらの行動は、ご家庭でも今すぐ実践できますし、文化財担当者の初動としても有効です。

視聴覚資料の保存・修復は、専門家の力で未来へつなぐ

視聴覚資料は非常に繊細なメディアです。

単なるデータ変換ではなく、「状態の診断」「物理的な修復」「記録としての保存性の確保」など

多面的な専門知識と技術が求められます。

私たち株式会社東京光音(https://www.koon.co.jp)は、映画フィルム・ビデオテープ・音声テープなどの

視聴覚資料の 修復・デジタル化を専門に行っている企業です。

- フィルムや磁気テープの修復・補修

裂け・カビ・磁気劣化などへの対処を行い、素材自体の延命措置を実施 - 高品質なデジタル化

画質・音質を最大限に保持しつつ、将来の保存・活用に適したフォーマットで変換 - 保存・利活用のコンサルティング

資料の整理、保存計画、アーカイブ化支援などを通じて、継承の仕組みづくりをサポート

資料の保存に関して「何から手を付けて良いかわからない」といった方も多くいらっしゃいます。

まずは1点の映像・音声資料からで構いません。

状態や内容を専門家が確認し、どのような保存・修復が可能かをご提案いたします。

企業、自治体、教育・文化施設などからのご相談も受け付けております。

ご家庭の大切な記録も、地域や組織の財産も、未来につなぐ第一歩は「残したい」という思いから始まります。

📩 詳しくは、企業ホームページをご覧ください

実は、状態が悪くてもプロの手で“救える”ケースはたくさんあるよ!

諦める前に、ぜひ相談してみてね。

まとめ|視聴覚資料を「残す」という文化継承

視聴覚資料は、単なる記録媒体ではありません。見る人の記憶に“体感”として残る、特別な記録形式です。

それは、未来の誰かに向けて“今”を語る証人であり、文化の継承者であり、個人の思い出の保管庫でもあります。

- 家庭のホームビデオ

- 自治体の広報映像

- 企業の式典記録

- 教育の授業ビデオ

- 団体の活動報告映像

これらはすべて、“次の誰か”に引き継がれてこそ、はじめて文化資産となります。

「記録を残すこと」は、未来への贈り物でもあります。

その映像・音声が、50年後の誰かにとって「かけがえのない記憶の鍵」になるかもしれません。

そして、そのためには映像保存・音声保存の正しい方法を理解し、デジタル保存やアーカイブ化を組み合わせることが不可欠です。劣化を防ぎながら未来へ伝える最も確実な手段といえるでしょう。

まずは1本、ビデオテープを棚から出してみませんか?

著者:フィルム仕事人

フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!

東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。

映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。

詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

電話番号 03-5354-6510

問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

コメント