「ホームビデオ」と聞くと、どこか懐かしい響きを感じる方も多いのではないでしょうか。

かつては家族のイベントや子どもの成長記録、旅行先での出来事など、日常の一コマをカメラに収めることは特別な行為でした。ビデオカメラを担いで撮影する姿は、1990年代から2000年代初頭にかけて多くの家庭で見られた光景です。

しかし、今や動画撮影はスマートフォン一つで手軽にできる時代。あの頃撮られたVHSや8ミリビデオをそのままにしていませんか?押し入れの奥や実家の物置に眠ったまま、長年放置されているケースも少なくありません。

けれど、その「家庭に眠るホームビデオ」、ご家族にとってだけでなく、地域や社会にとっても貴重な“歴史資料”かもしれないのです。実はこれらのホームビデオをデジタル化して保存する方法を知ることが、未来の文化資源を守る第一歩になるのです。

今回は、あまり注目されることのなかったホームビデオの文化的価値や歴史的意義、そしてその保存・活用の必要性について、わかりやすくお伝えします。

ホームビデオとは?─家庭が記録した“もうひとつの歴史”

ホームビデオとは、家庭や個人が家庭用のビデオカメラで撮影した映像記録のことを指します。

ホームビデオの歴史は、家庭用ビデオ機器の進化とともに歩んできました。

- 1980年代〜90年代:

VHSや8mmビデオ、Hi8などのアナログテープが主流でした。

カセットテープ型のメディアに映像を記録し、専用の再生機器でテレビに映すのが一般的でした。 - 2000年代:

MiniDV、DVDカム、HDDカムの登場により、記録媒体がデジタル化。

画質も向上し、編集もパソコンで容易になっていきます。 - 2010年代以降:

スマートフォンの普及により、誰もが気軽に動画を撮れるようになりました。

SNSを通じてシェアされることも増え、映像記録の在り方が大きく変化しました。

これらのホームビデオには、公的な記録には残らない、個人と家族の暮らしの歴史が詰まっています。

誕生日会、初めての運動会、家族旅行、祖父母の笑顔―。

それは、まさに生活の一瞬一瞬を“動画”として記録したタイムカプセルです。

KO-ONくん

KO-ONくんただの家族動画なのに「歴史」になるの?

はい。研究者や映像アーカイブの現場では、個人の記録が地域史を補完する「一次資料」として非常に重宝されています。

未来から見れば「当たり前の日常」ほど貴重なのです。

ホームビデオが「お宝映像」と言われる理由

生活の風景・言葉・文化がそのまま残っている

ホームビデオが持つ最大の特徴は、「市民の目線で記録された映像」であるという点です。

当時の家族の服装、家の中のインテリア、話し方、方言、習慣、流行していた遊びやおもちゃなど、

あらゆる“時代の空気”が映り込んでいます。

特に以下のような映像は、現代の研究や資料価値という観点から非常に貴重とされています。

- 子どもの遊び風景や地域行事(盆踊り、町内会、運動会など)

- 日常の食卓や団らんの様子

- 失われた街並みや建物、風景

- 災害時の記録、交通の様子、商店街の風景

こうした映像は、後から撮ろうとしても絶対に撮れない“時代の証言”です。

現在では公的な記録が残っていない場合も多く、これらのホームビデオが唯一の記録となっていることもあります。

「民間映像資料」としての学術的価値

昨今、アーカイブや博物館、大学研究機関などが、ホームビデオに注目する動きが広がっています。

一般の人々が撮影した映像には、その時代の「空気感」や「日常」がリアルに残っており、

次のような用途で活用されています。

- 民俗学・文化人類学:地域ごとの行事や習俗を知る貴重な記録として

- 歴史学・社会学:市民生活や時代の変化を映像から読み解く研究資料として

- 映像制作・ドキュメンタリー:ドキュメンタリーやテレビ番組の時代背景資料として

また、地域映像アーカイブの活動では、市民から集めたホームビデオをデジタル化し、地域の記憶として共有・保存する取り組みも増えています。そこに記録された何気ない「家族の記録」が、地域社会や歴史をつなぐ重要なピースとなっているのです。

失われつつあるホームビデオの危機とは?

かつて、家庭の中でVHSや8ミリビデオ、MiniDVなどに残された映像は、家族の歴史を彩る大切な記録でした。

運動会や入学式、旅行、何気ない日常のひとコマまで―これらは写真だけでは伝わらない「動き」と「声」を伴う

特別な思い出です。

しかし今、この貴重なホームビデオがかつてない速度で失われつつあります。

その理由は、大きく分けて3つあります。

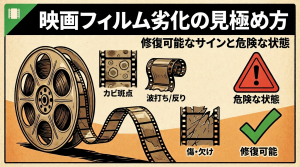

1. メディア自体の経年劣化

ビデオテープは磁気記録方式のため、保管状態が良くても 10〜20年程度で画質や音質の劣化が進行します。

特に湿気や温度変化の激しい場所で保管された場合、カビや磁気の剥離が起こり、再生不能になることも珍しくありません。

さらに、8ミリフィルムやHi8なども同様に、フィルムの収縮や色あせ、接着部分の剥離といった物理的損傷が進行します。これらは 時間が経てば経つほど加速度的に悪化するため、「いつかデジタル化しよう」と後回しにしているうちに手遅れになるケースが増えています。

古いビデオテープの修復やデジタル化を検討しないと、貴重な映像が失われる危険があります。

少し劣化しても映像は残せるのでは?

軽度の劣化なら修復可能ですが、劣化が進むほど、修復の難易度とコストは急激に上がります。最悪の場合、復元は不可能です。

2. 再生機器の消滅

もうひとつ深刻なのが、再生環境の喪失です。

VHSデッキや8ミリビデオカメラはすでに生産終了から10年以上が経過し、修理部品も入手困難になっています。

中古市場でも動作品は年々減少し、入手できても摩耗や内部部品の劣化による故障リスクが高まっています。

さらに、再生機が壊れても修理できる技術者は急減しており、現役でメンテナンスできる人材は全国でも限られた数しかいません。

ネットオークションで古いデッキを買えば解決?

表面的には動いても、内部のゴムベルトやヘッドは劣化しており、

再生中にテープを巻き込んで破損させる事故が多発しています。

安全なデジタル化には、点検・整備された機器と熟練の作業が

欠かせません。

3. 「デジタル化すれば安心」という誤解

意外と多いのが、過去に一度デジタル化したから安心と思い込んでいるケースです。

しかし、DVDやHDD、古いMP4ファイルも フォーマットの互換性問題や記録メディアの寿命によって、

10年後には再生できなくなるリスクがあります。

実際、自治体や企業のアーカイブでも、2000年代に作成したデジタルデータがすでに開けない、ディスクの再生が

できない、といった事例は珍しくありません。

危機は「ゆっくり」ではなく「突然」訪れる

ホームビデオの劣化や喪失は、静かに少しずつ進行しているように見えます。

しかし現実には、再生機が壊れた瞬間やテープがカビに覆われたタイミングなど、

ある日突然「もう二度と見られない」状況に陥ります。

「まだ大丈夫」と思っているうちに、その猶予は確実に縮まっています。

映像が「ある」のに「見る手段がない」。

これは、“記録はあるのに失われている”のと同じ状況です。

「まだ見られるから大丈夫」と思っている間に、気づけば「見られないけれど捨てられない」遺産に

なっているかもしれません。

ホームビデオを守るために今できること

1.ホームビデオのデジタル化・保存方法|VHSや8ミリを守るために

古いVHSや8ミリビデオは、保存しているだけで劣化が進みます。

特に湿気の多い日本では、カビの発生や磁気の消失が早く進行します。

古いホームビデオを守るために、最も有効な手段は「デジタル化」です。

デジタル化の手順は次の通りです。

- 再生できる状態か確認する(カビやテープのヨレがある場合は無理に再生しない)

- VHSデッキや8mmビデオカメラを準備(なければレンタルや専門業者に依頼)

- キャプチャーボードや専用機材を使ってPCに取り込み

- MP4やMOVなど一般的な動画形式に変換

- 外付けHDDやSSD、クラウドストレージに複数バックアップ

2.複数の保存場所を持つ

デジタル化した映像は、1つの保存場所に頼らないことが重要です。

- 外付けHDD(耐用年数5〜7年)

- NAS(家庭内ネットワーク型保存)

- クラウド(Google Drive、Dropboxなど)

火災や水害に備え、物理的に離れた場所にコピーを保管しておくと安心です。

3.データのラベリングと台帳作り

映像ファイルは年月や内容をファイル名に付け、台帳やメモに詳細を残しましょう。

例:

1995_0803_夏休み旅行_北海道.MP4

備考欄:「祖父母と一緒の旅行。函館夜景あり」

これにより後からの検索が容易になり、家族や地域への共有がスムーズになります。

4.フォーマット変換も視野に

古いデジタル形式(例:MiniDVのAVI形式)は再生環境が将来なくなる可能性があります。

MP4(H.264/H.265)などの汎用性が高い形式に変換しておくことで、長期的な利用が可能になります。

VHSのまま保管しておけば、将来もっと良い技術で保存できるのでは?

その頃にはテープが劣化し再生不能になっているリスクが高いです。

「今できる最良の方法」で早めにデジタル化するのが安全です。

新たな活用法:ホームビデオがつなぐ未来

デジタル化したホームビデオは、ただ保存しておくだけではもったいありません。

少し工夫すれば、家族・地域・社会とつながる“生きた映像資源”になります。

- 年代ごとにまとめた「成長記録ムービー」

- 結婚式や記念日に流すサプライズ映像

- 孫世代に贈る「おじいちゃん・おばあちゃんの若い頃」特集

町内会や自治体の文化祭で、昔の祭りや商店街の映像を上映すれば、世代間の交流や地域愛の再発見につながります。

実際、上映をきっかけに失われた祭りを復活させた事例もあります。

- 社会科や総合学習で、昔の地域の暮らしを学ぶ教材として

- 高校や大学の卒業制作、研究テーマの資料として

- 方言や地域文化の記録として音声解析に利用

クラウドや専用サイトに映像をアップし、公開範囲を家族・地域・研究者などに限定して共有できます。

遠方の親戚や、かつて地域に住んでいた人たちともつながれます。

テレビや映画制作会社、ドキュメンタリー監督は、リアルな時代映像を常に探しています。

提供することでエンドロールに名前が載ったり、地域のPRにも貢献できます。

個人映像を外に出すとプライバシーが心配…

公開前に顔や名前、家の外観などをぼかす編集が可能です。

また、研究利用の場合は同意書を交わし、使用範囲を明確にします。

まとめ|家族の映像は、未来の“地域の文化資源”になる

ホームビデオは、単なる懐かしさを超えた「時代の証言者」です。

そこには、家族の笑顔、地域の風景、そしてその時代の空気が詰まっています。

「家庭の思い出」が、やがて「地域の記録」となり、「社会の歴史」へと広がっていく。

そんな未来を見据えながら、まずは身近な映像の価値に目を向けてみてください。

- 映像の中に残る家族の笑顔や会話

- 消えゆく地域の風景や風俗

- 公的な記録にはない、生の記憶

それらは、後の世代にとってかけがえのない資料=文化資源となる可能性を秘めています。

それらを捨てず、デジタル化して未来に手渡すことが、私たちにできる小さくて大きな文化継承です。

まずは押し入れから一本のテープを取り出すことから始めましょう。

✅ ホームビデオ デジタル化のメリット

- 記録の劣化を防ぎ、永久保存が可能

- スマホやPCでいつでも簡単に再生

- 家族や親戚と映像を共有できる

- 研究・資料活用の可能性も広がる

ホームビデオをそのままにしておくと、劣化や再生不能で二度と見られなくなるリスクがあります。

今こそ、ホームビデオのデジタル化・保存方法を知り、家族の映像を未来の文化資源として残す時です。

VHSや8ミリをお持ちの方は、ぜひ専門業者に相談して、安全に思い出をデジタル保存してください。

著者:フィルム仕事人

フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!

東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。

映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。

詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

電話番号 03-5354-6510

問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

コメント