写真と映像の違いを理解して、正しい保存方法で未来に残す

デジタルカメラやスマートフォンの普及により、誰でも簡単に写真や動画(映像)を残せる時代になりました。

しかし、「写真と同じように保管しておけばいいだろう」と思っていた動画が、

いざ見ようとしたときに再生できなかった、そんな経験はありませんか?

写真と映像は同じ「視覚的な記録」でありながら、その構造、保存、管理の方法には大きな違いがあります。

特に映像は、保存が難しく、劣化や消失のリスクが高いメディアです。

この記事では、写真と映像の違いを整理しながら、映像の保存方法・劣化対策に悩んでいる方に向けて、なぜ映像の保存・管理が難しいのか、その理由と注意点をわかりやすく解説。家庭の記録映像や歴史的な映像資料を将来にわたって安全に残すために、今できる対策も紹介します。

写真と映像の基本的な違い

静止画と動画の構造の違い

写真は1枚の静止画であり、その瞬間を切り取った表現です。

一方、映像は、1秒間に24~30枚の画像が連続して再生される動的な情報の集合体です。

写真1枚=1フレーム

映像1秒=約30フレーム(NTSC規格)

この違いにより、映像は写真よりもはるかに情報量が多く、保存・管理の手間も比例して増加します。

KO-ONくん

KO-ONくんえっ、1秒の映像に写真30枚分の情報が入ってるってこと?

そうなんだ。だから映像は容量も大きく、管理も手間がかかるんだよ。

データ容量の違い

写真はデジタルデータにした際、1ファイルあたりの容量が数MB程度なのに対し、

映像は1分でも数百MB〜数GBになることがあります。

これにより以下のような課題が生じます。

- 保存容量の確保が大変

- データ転送やバックアップに時間がかかる

- 整理や検索も複雑になる

劣化の進行速度の違い

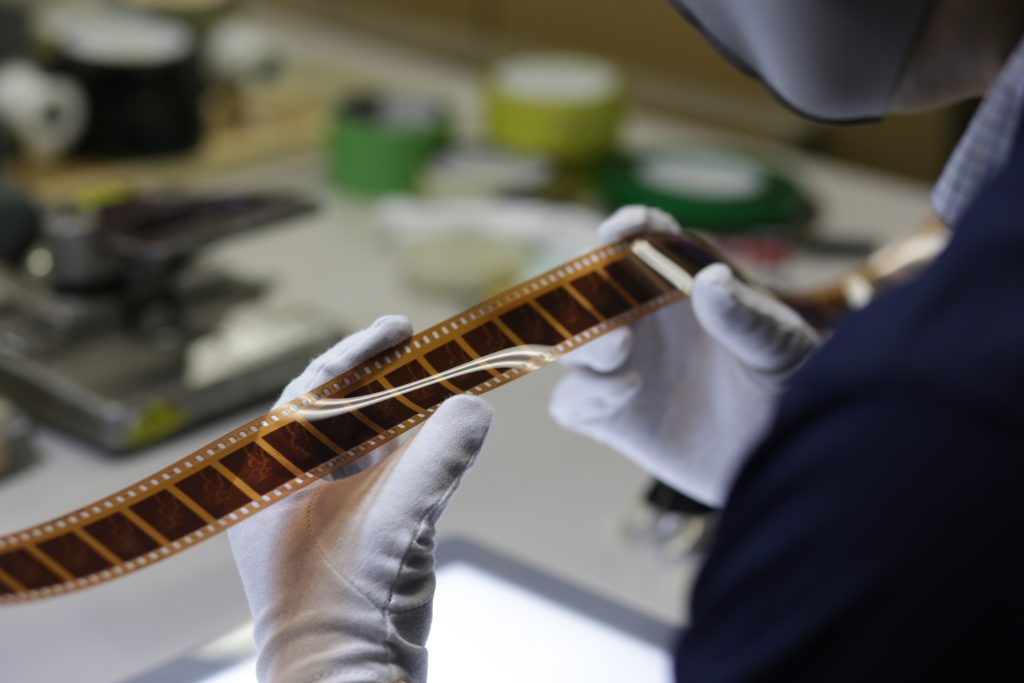

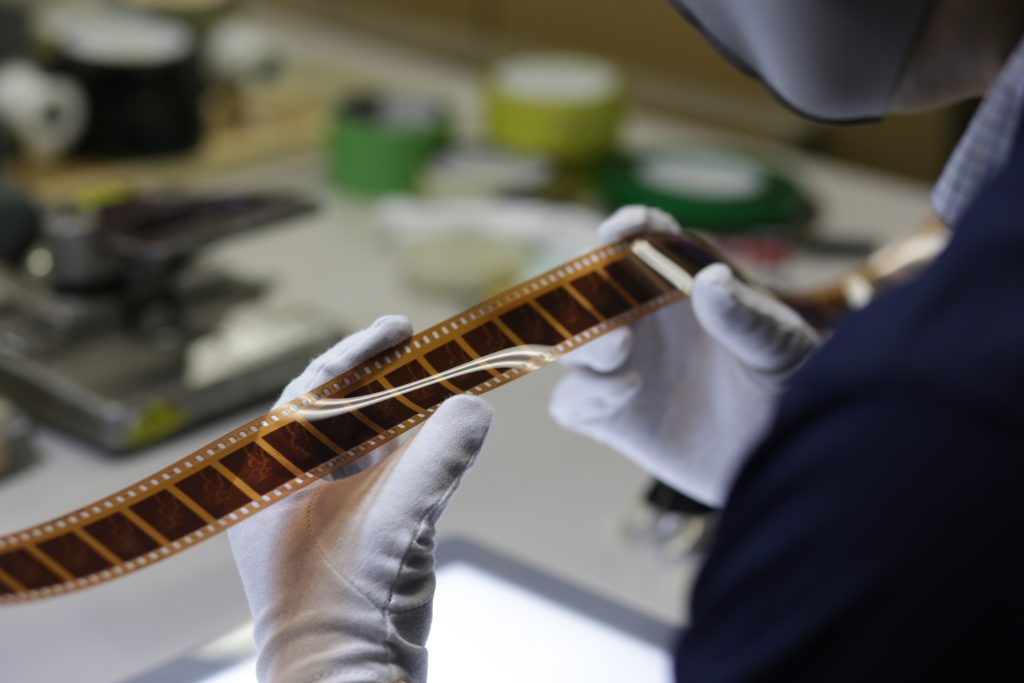

写真フィルムと映画フィルムは、どちらもアセテートベース(酢酸セルロース)の素材でできており、

共通してビネガーシンドローム(酢酸劣化)のリスクを抱えています。

しかし、この2つのフィルムには次のような劣化進行の差があります。

- 映画フィルムは巻き径が大きく、容積も多いため、酢酸ガスの発生量も多い

- 酢酸ガスは密閉空間にこもりやすく、自己触媒的に劣化が加速

- 同じ保存環境でも、映画フィルムのほうが早く、激しく劣化する傾向にあります

このように、見た目は同じ「フィルム」でも、映像資料(映画フィルム)のほうが保存の難易度と緊急性が高いのです。

- 写真フィルム:コンパクトで換気しやすく、酢酸ガス発生量も少ない

- 映画フィルム:巻きが大きく密閉性も高いため、酢酸ガスがこもりやすい=劣化が加速

同じフィルムなのに、映像のほうが早く傷むの?

そう。構造と容積の違いで、映像用フィルムはガスがこもりやすく

劣化が早いんだ。

フィルム保存で重要なのは、「構造と容積」。見た目で判断せず、適切な保管と劣化対策が必要です。

再生のハードルの違い

昔の写真は紙焼きやポジ・ネガフィルムとして残っており、現物があればすぐに見られます。

デジタル写真も、JPEGなどの汎用的なファイル形式で保存されていれば、ほとんどのPCやスマホで簡単に開くことができます。

VHSや8mmビデオなどのアナログ映像は、再生機器がなければ見ることすらできません。

さらに、テープ方式ごとに専用のデッキが必要です。

現在では多くのビデオ再生機器の入手が困難になりつつあり、「再生できない映像資産」が急増しています。

映像の保存を難しくしているもう一つの要因が、「フォーマットの多様性」です。

例えば、写真であればJPEGやTIFFなど、比較的少数の形式で済みます。

しかし映像メディアには非常に多くのフォーマットが存在します。

- アナログ:VHS、Betamax、U-matic、Hi8、D-2など

- デジタル:MiniDV、DVD、Blu-ray、MP4、MOV、AVI、MXFなど

- コーデック:H.264、MPEG-2、ProRes、DV、HEVCなど

これらの組み合わせによって、再生できるかどうかが大きく左右されます。

古いフォーマットほど再生機器が入手困難になり、結果として「再生できない」「互換性がない」問題が

発生しやすくなっています。

整理・検索性の違い

写真はファイル名や撮影日時、整理されたアルバムでの管理が比較的容易です。

また、1枚ごとに意味を持つため、ピンポイントに探すことが可能です。

動画ファイルは、見てみないと内容がわからず、検索性が非常に低いという特徴があります。

映像を1本再生するだけでも数分〜数十分かかるため、アーカイブ作業や目録作成にも多くの労力を必要とします。

保存メディアの劣化と寿命

紙焼き写真は、適切な温湿度で保存されていれば100年以上の保存が可能とされています。

退色やカビのリスクはあるものの、アナログゆえに「そのまま見られる」強みがあります。

ビデオテープ、DVD、HDDなど、映像の保存には劣化の早いメディアが使われがちです。

特に問題なのが、「再生しないと中身が確認できない」こと。

テープが再生不能になって初めて「大切な映像がいつの間にか見られなくなっていた」ことに

気づくケースもあります。

映像は長く置いておくだけでも危ないってこと?

そう。知らないうちに再生不能になっているケースも多いんだ。

保存・管理のために今できること

大切な映像を「失われる前に守る」ためには、今できる行動がカギを握ります。

では、映像を適切に保存・管理するにはどうすればよいのでしょうか。

今すぐに実践できる保存・管理のポイントを5つに分けて詳しく解説します。

① デジタル化は「再生できる今」がタイムリミット

アナログ映像は時間との勝負です。再生できるうちにデジタル化しましょう。家庭用でもデジタル変換機器が普及していますが、画質・音声の安定性を求めるなら専門業者に依頼するのも選択肢です。

映像メディア(VHS、8mmビデオ、MiniDVなど)は、磁気の劣化やカビによって物理的に再生できなくなる危険性があります。また、それらを再生できる機器もすでに製造終了しており、今後ますます入手困難になります。

再生できるうちに、確実にデジタル化しておくことが最優先です。

- 家庭用のデジタル変換機器を使えば、簡易的に映像を取り込むことが可能

- ただし、画質や音声の安定性、長期保存を重視するなら専門業者に依頼するのが安心

プロの技術によるデジタル化なら、劣化したテープでも修復処理を施して高品質な保存が可能になります。

② 標準的なフォーマットで保存し、将来の再生互換性を確保

MP4(H.264)など、広く使われているフォーマットで保存することで、将来的な再生性を高められます。

せっかくデジタル化しても、特殊なファイル形式や古いコーデックで保存してしまうと、

将来的に再生できなくなる可能性があります。

長期的に視聴・活用するためには、次のような標準フォーマットでの保存をおすすめします。

- 映像ファイル形式:MP4(.mp4)

- コーデック:H.264(AVC)またはH.265(HEVC)

これらの形式は、スマートフォン・パソコン・テレビなど多くの機器で幅広く再生に対応している汎用性の高い形式です。

※編集用途や業務用アーカイブには、ProResやMXFなどの高ビットレート形式が選ばれる場合もあります。

③ 複数の保存先を用意し、リスクを分散

1箇所だけに保存している状態では非常に危険です。HDDやSSDといった記録メディアには寿命があり、

突発的な故障やデータ消失が起きることも珍しくありません。

そこで推奨されるのが、「3-2-1ルール」に基づいたバックアップ戦略です。

- 3つのコピーを作成(オリジナル+バックアップ2つ)

- 2種類の異なるメディアに保存(例:HDDとSSD、またはBDとクラウド)

- 1つは別の場所に保管(自宅外のクラウドなど)

クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox、iCloudなど)を活用すれば、災害や盗難への備えにもなり、

遠方の家族と共有も可能です。

④ メタデータを記録し、後の検索性と活用性を高める

映像ファイルは中身を見なければ内容が分からないため、管理や検索が非常に煩雑になりがちです。

だからこそ、映像と一緒に「メタデータ(補足情報)」をテキストで残すことが重要です。

具体的に記録しておくと良い情報は以下の通り:

- 撮影日、撮影場所

- 映像の内容や出来事の概要

- 登場人物の名前

- 撮影者、使用機材、元のメディアの種類(例:Hi8テープ)

これらの情報をExcelやGoogleスプレッドシート、またはテキストファイル(.txt)に整理して映像と同じフォルダに保存しておくと、後の整理・編集・活用が格段にしやすくなります。

⑤ 定期的なチェックとメディアの更新で“未来の再生”を保証

保存したまま放置せず、数年ごとの再生確認とメディアの更新を行いましょう。

保存して終わりではありません。デジタル映像も「放置すると劣化する」わけではありませんが、

メディアの故障や時代遅れのフォーマットが“再生不能”を引き起こすことがあります。

そのため、定期的に以下の確認と対応を行うことが望まれます:

- 数年ごとに全映像を再生してチェック

- 古くなったHDDやDVDを、新しいメディア(SSD、クラウドなど)に移行

- 使用中のフォーマットが現在も一般的に再生可能か確認し、必要に応じて再変換

保存環境のチェックもあわせて行いましょう。湿気・熱・直射日光を避けた保管が劣化防止につながります。

上記5つの対策を実践することで、大切な映像資産を「見られる状態で」未来へと残すことができます。

特にビデオテープなどのアナログ映像資料は“劣化と再生不能”が進行中のタイムリミットメディアです。

放置せず、できることから一つずつ取り組むことが何よりも大切です。

専門業者に頼るという選択肢も

VHSや8mmビデオ、MiniDVなどの古い映像資料は、家庭での保存方法では限界があります。

「再生できない映像のデジタル化」「映像資料の長期保存」といった課題に直面した際は、専門業者に依頼するのが安心です。

私たち株式会社東京光音(https://www.koon.co.jp)では、

映画フィルム・ビデオテープ・音声テープなどの視聴覚資料の修復・デジタル化を専門に行っています。

家庭用ビデオから、自治体・公共施設の記録映像、企業の社史映像まで、多様なメディアと用途に対応可能です。

「これ、まだ見られるかな?」「保存方法が不安」「デジタル化して活用したい」といったご相談から、最適なプランをご提案いたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

【今すぐご相談を】簡単見積り・無料診断受付中

📍公式サイト:https://www.koon.co.jp

📩お問い合わせページ:【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

まとめ | 写真も大事、でも映像はもっと繊細

写真と映像は、記録媒体として似ているようで、まったく異なる特徴を持っています。

とくに映像は、保存や管理に特別な配慮が必要であり、「放っておくと見られなくなる」リスクが非常に高いのです。

写真は「一瞬」を残すもの。映像は「時間」と「声」と「空気感」を残すものです。

だからこそ、映像にはその時代の「生きた記憶」が詰まっています。

しかし、その価値を未来に届けるには、適切な対策が不可欠。

放っておけば再生できなくなるリスクが年々高まるのです。

写真と映像の違いを正しく理解し、適切な映像保存方法と劣化対策を実践することが、未来の世代に思い出や歴史的資料を残す最善の手段です。

映像の保存は難しい。でも、だからこそ取り組む価値があるのです。

著者:フィルム仕事人

フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!

東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。

映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。

詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

電話番号 03-5354-6510

問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

コメント