メディアの寿命を知って「今すぐ」できる保存対策を

思い出も記録も、気づかぬうちに消えていく?

「久しぶりに昔のビデオを見てみようと思って再生してみたら、画面が真っ黒…。音も出ない…。」

「テープが絡んでしまった」「録画したDVDが読み込まない」

そんな経験はありませんか?

家庭で撮影したビデオ、企業が記録したイベント映像、自治体に保管されている地域の歴史資料などの映像資料や

音声資料は私たちにとって「時間を超えて残すべき財産」です。

しかし、その多くが気づかぬうちに劣化し、再生不可能になってしまう現実があります。

こうした不具合の多くは、メディアそのものの“寿命”や劣化が原因です。

映像や音声の記録は、写真や文書以上に繊細であり、再生にも特定の機器や環境が必要です。

そのため、劣化や再生不能といったリスクに非常に弱いという特性があります。

本記事では、「なぜ映像資料や音声資料は劣化するのか?」をテーマに、

メディアごとの寿命と注意点、そして保存の基本対策について分かりやすく解説します。

家庭の大切な記録から、自治体が所蔵する文化資料まで、貴重なコンテンツを未来に引き継ぐためのヒントとして

お役立てください。

映像・音声資料の劣化は避けられない?

視聴覚資料が他の記録媒体と決定的に異なるのは、「情報量の多さ」と「再生機器に依存する点」です。

書籍や写真は目視で内容が確認できるのに対し、映像資料や音声資料は、再生できなければ中身が一切わからないという特性があります。

さらに厄介なのは、再生しないで保管していても、メディア自体が静かに劣化していくという事実です。

結果として「見ようと思ったときにはもう再生できない」というケースが後を絶ちません。

検索でも多いのが「VHS 劣化 原因」「音声資料 保存 方法」などの疑問です。

それだけ多くの人が、「なぜ再生できないのか?」「どう保存すればいいのか?」と困っているのです。

劣化の原因は「素材」にあった

視聴覚資料は、その素材自体に“寿命”があります。

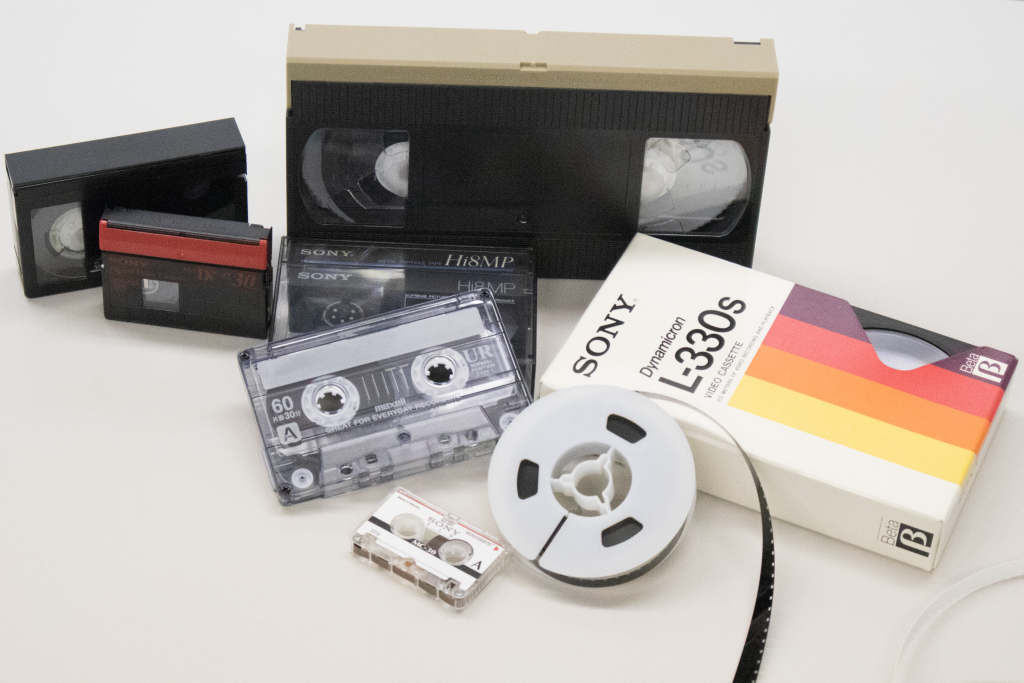

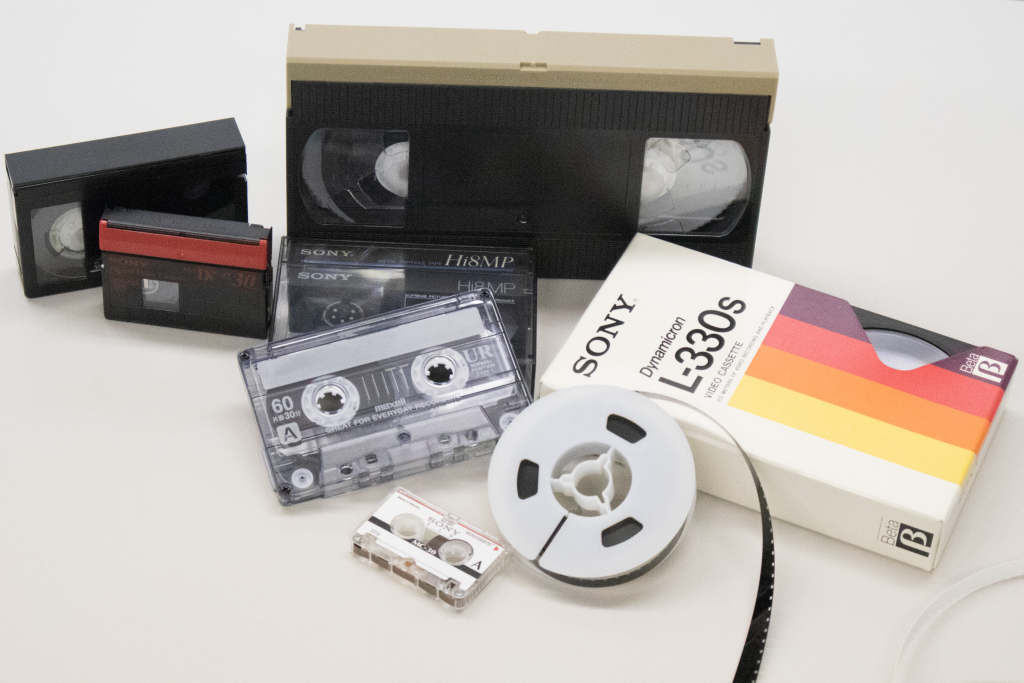

特に1980〜2000年代に多く使われた磁気テープ(VHS、8ミリビデオ、カセット、オープンリールなど)や、

古い酢酸系のフィルムは、保存状態によって驚くほど早く劣化が進みます。

主な劣化要因には以下のようなものがあります

- 磁気の減衰・剥離:

ビデオテープやカセットテープは、磁気テープという特殊な素材で情報を記録しています。

年月を重ねることで、磁性体が剥がれる、テープ自体が劣化、またはカビが生えたりすることがあります。 - ビネガーシンドローム(酢酸劣化):

フィルムは湿気や温度の影響を受けやすく、時間とともに酢酸分解(ビネガーシンドローム)を起こします。

古いフィルムが酢酸臭を発していたら化学分解が進行している証拠です。この現象が進行すると、フィルムは非常に脆くなり、映像を再生できなくなってしまうのです。 - カビ:

高湿度環境で保管されていた場合、テープやフィルムに白いカビが繁殖し再生不可に。 - 物理的な変形:

巻き癖やテープの伸びなどで、再生機器で正常に読み取れなくなることも。 - 環境条件:

温度・湿度・紫外線・空気中の汚染物質などが、メディアの寿命に大きく影響します。

特に高湿度は映画フィルムや磁気テープのカビの原因となり、光ディスクでは層間剥離を引き起こします。

このように、「使っていないから大丈夫」ではなく、「使っていないから危ない」というのが視聴覚資料の特徴です。

KO-ONくん

KO-ONくんうちのVHS、見た目はきれいだから大丈夫そう!

実は“見た目がきれい”でも、中の磁性体が剥離していたり、粘着性のある物資が析出している場合があります。再生しようとすると機械に絡まって壊れることも…。

メディアごとの寿命と劣化要因

「メディアの寿命 一覧」や「映像資料 保存 方法」はよく検索されるテーマです。

ここからは、一般的によく使われたメディアの寿命の目安と注意点を紹介します。

保存している資料の種類を確認する参考にしてください。

- 寿命の目安:10~30年(保管状況により短命化)

- 主な劣化:磁性体の剥離、テープの伸縮、カビ、巻き付き

- 劣化によって現れる症状の例:「映像にノイズが出る、音が途切れる」「テープが途中で止まる、巻き戻しができない」

磁気テープは湿気と温度に敏感で、放置しておくとカビが発生することも。

特に高温多湿な日本の気候では、保存環境が重要になります。

すでに録画した内容が再生できないケースも多発しています。

カビが生えてても、ちょっとぐらいなら再生しても大丈夫じゃないの?

いえいえ、カビは見えなくても内部に広がっていることも。

無理に再生するとテープも機材も壊れてしまいますよ!

- 寿命の目安:

🎞️ アセテート系フィルム:30~70年(状態により大きく差あり)

🎞️ ポリエステル系フィルム:100年以上も可(ただし保存環境に依存) - 劣化によって現れる症状の例:

❗ 酢酸劣化(ビネガーシンドローム)、酢酸臭

❗ フィルムが縮み、スプロケットにかからなくなる

❗ 退色

❗ フィルム素材がボロボロに崩れてしまう。または一つの塊(固化)になる。

映画フィルムは適切な条件で保管すれば長寿命ですが、湿気や高温により「酢酸臭」を放ち、

急速に劣化する「ビネガーシンドローム」に陥ることがあります。

保存には低温・低湿の専門的な管理が必要であり、家庭での長期保存には限界があります。

フィルムが劣化して巻けなくなると、物理的な復元が困難になります。

再生可能なうちにデジタル化を行うことが強く推奨されます。

- 寿命の目安:20~30年

- 主な劣化:磁性体の剥離、摩耗、再生ヘッドの消耗

- 注意点:ヘッドの調整や巻き直しが必要なことも

かつての音楽やインタビュー記録に使われた磁気メディア。

見た目では劣化が分かりにくくても、音質が著しく低下していることがあります。再生中に切れてしまうこともあるため、事前の点検が必要です。古いオープンリールテープはアセテートベースのものがあり、酢酸臭を発し、脆化症状やワカメ状の変形が起こったりします。

- 寿命の目安:

📀 市販品(プレスディスク):30~50年

📀 家庭用記録型(CD-R/DVD-R):5~20年 - 主な劣化:

❗ レーベル面の腐食、紫外線による変質

❗ 傷や熱による記録層の破損

❗ 読み取り機器との相性問題

光ディスクは「永久保存が可能」と思われがちですが、特に記録型のメディアは非常に脆弱です。

保存状態が悪いと数年で読み取れなくなることも。読み込みできるうちにデータ移行を検討しましょう。

- 寿命の目安:

🖴 HDD(ハードディスク):3~5年

🖴 USBメモリ/SDカード:書き換え上限により2~10年 - 主な劣化:機械的故障、静電気による破損、データ欠損

現代のデジタル保存において主流となっているメディアですが、決して万能ではありません。

あくまで一時的な保存手段と考えるべきです。突然の故障やファイル破損が起きやすいため、

定期的なバックアップと異なる媒体への移行が必要です。

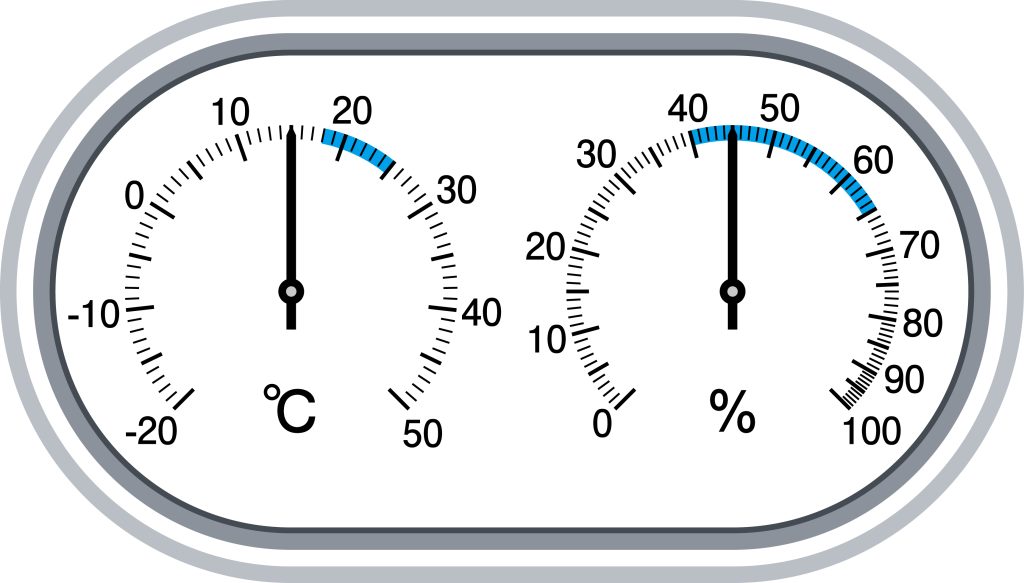

視聴覚メディアは温度、湿度、紫外線、空気中の汚染物質など、

外的な環境条件に非常に敏感です。

保存状態がメディアの寿命を大きく左右するのです。

デジタルメディアでも安心できない?

上記の通り、デジタル化=永久保存ではありません。

保存先のメディア寿命や技術の変化(ファイル形式や再生機器の進化)に備える必要があります。

- 定期的に別メディアへコピー(多重保存)

- クラウドサービスの活用

- 信頼できる保存形式(例:非圧縮の高画質データやロングライフメディア)の選定

このように、デジタル化した「後の管理」も保存の一部です。

動画はUSBに入れてあるし、もう安心でしょ?

USBはとても便利ですが、寿命は意外と短いです。

複数のメディアに定期的なバックアップを取る習慣が大切ですよ!

劣化のサインとチェックポイント

「どのくらい劣化してるのか、素人にわかるの?」という声もあります。

以下の簡単チェックリストでご確認ください。

- ケースを開けるとカビ臭がする

- テープがベタつく・粉が付着している

- 映像にちらつきやノイズがある

- 音がこもる・途切れる

- フィルムに波打ちや反りがある

- ディスクの色が変わっている、記録面にムラがある

資料保存のためにできること ― 3つの基本対策

では、劣化を避け、視聴覚資料を守るためには何をすればよいのでしょうか?

ここでは誰でも実践できる、3つの基本方針をご紹介します。

① 定期的に再生・確認する

長期間放置されたメディアは劣化に気づきにくく、再生時にいきなり故障することもあります。

少なくとも数年に一度は再生して状態を確認し、必要に応じてデジタル化を検討しましょう。

② 保存環境を見直す

高温多湿、直射日光、磁場(スピーカーやテレビの近く)などは劣化の原因です。

保管には以下の点を意識しましょう:

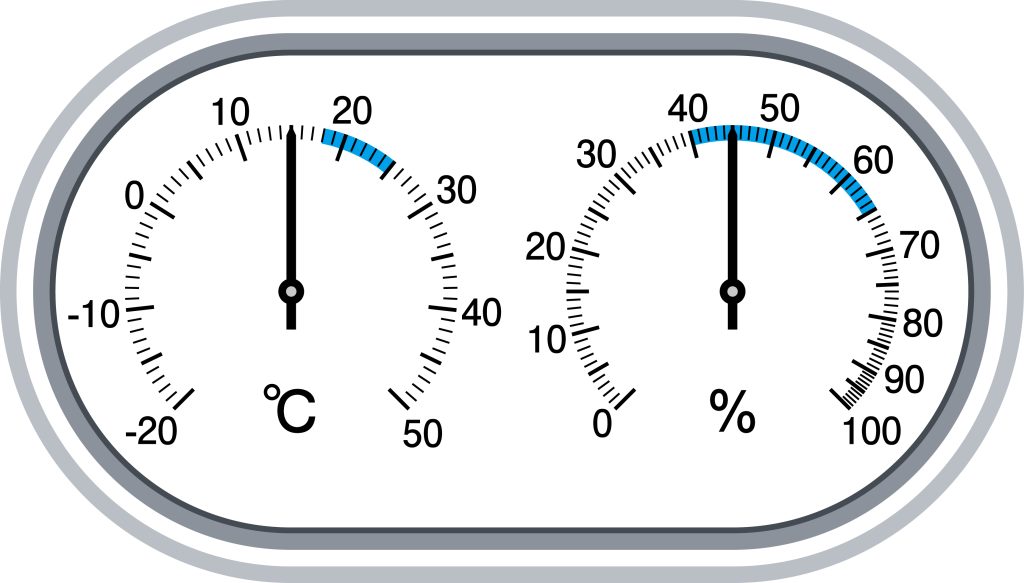

- 温度20℃前後、湿度40%~50%の安定した保存環境

- 湿気対策(除湿剤・シリカゲルの使用)

- ケースに収納し、積み重ねは避ける

③ デジタル化と分散保存

再生機器が動くうちに、できるだけ早くデジタル化することが理想です。

さらに、デジタル化したデータも、「複数メディア+複数場所での保存」を意識しましょう。

- 外付けHDD+クラウド

- DVD+USBメモリ

- 自宅+実家など、物理的な保存場所を分ける など

デジタル化で“未来に伝える”新しい活用法

物理メディアはどんなに頑張っても劣化を止めることはできません。

唯一の根本対策は、デジタル化です。

📌デジタル化すると…

💡 見たいときにすぐ再生できる

💡 編集や共有がカンタン

💡 複数のコピーでバックアップ可能

📌 たとえば…

💡 ホームビデオを編集して「家族ヒストリームービー」に

💡 地域の記録映像をYouTubeで公開

💡 社史映像を社員教育に活用

デジタルにしたら、ずっと安心ってことだよね?

実は、デジタルも定期的なメンテナンスが必要です。保存形式の変化や、クラウド移行など、時代に合わせた見直しが重要ですよ。

まとめ|「今動く」ことが未来を守る第一歩

視聴覚資料は、単なる“思い出”にとどまらず、家族の記録、地域の歴史、文化の証言でもあります。

しかし、メディアの寿命は確実に進んでおり、放置すれば失われてしまう可能性が高まっています。

「大切なものほど、“今”手をかける」

これが、資料保存の基本です。

まずは、お手元のメディアをチェックするところから始めてみてください。

📌 今すぐできること

- 古いメディアの状態をチェック

- 保存環境を整える

- 専門業者への相談・見積り依頼

「いつかやろう」では間に合わないかもしれません。

あなたの大切な記録、今こそ守りましょう。

著者:フィルム仕事人

フィルム・ビデオ・テープなどの映像・音声資産に関するお役立ち情報を随時発信しております!

東京光音は、映像・音声メディアのデジタルアーカイブを専門とする企業です。

映像・音声資産のデジタルアーカイブに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

長年の実績と確かな技術で、大切な記録を次世代へとつなぎます。

詳しくは公式サイト(https://www.koon.co.jp/)をご覧ください。

お問い合わせはこちらから

電話番号 03-5354-6510

問い合わせフォーム 【株式会社東京光音】お問い合わせフォーム

コメント