フィルムが臭い

フィルムが臭い。酸っぱい臭いがする。保管庫の中が臭い。これはみなさん共通の悩みでしょう。

この臭いの原因はフィルムの劣化に伴い発生した酢酸ガスです。

フィルムの劣化現象 -ビネガーシンドローム-

一度は聞いたことがあるでしょう。ビネガーシンドロームとはフィルムを構成する素材(フィルムベース)が大気中の水分や熱によって化学反応(加水分解)を起こし酢酸化してしまう現象の事です。

酢酸ガスが発生すればするほど自己触媒作用で、どんどん劣化が進行してしまう大変厄介な劣化現象です。一度発症すると止める事は出来ず、劣化の進行を可能な限り遅延させる対策をとる以外方法がありません。

フィルムベースの種類

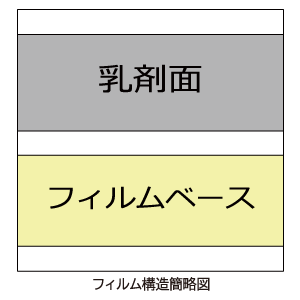

フィルムは支持体とその上に塗られている乳剤層から成っています。

その支持体をフィルムベースと言います。

フィルムベースの種類は大きく分けて3種類あります。

年代の古い順から

・ナイトレート(1950年代初期以前、可燃性フィルム)

・アセテート(1950年代~、不燃性フィルム)

・ポリエステル(1990年代~、不燃性フィルム)

| ナイトレート (NC) | アセテート (TAC) | ポリエステル (PET) | |

| 可燃/不燃 | 可燃性 | 不燃性 | 不燃性 |

| ベース素材 | ニトロセルロース | アセテートセルロース | ポリエチレンテレフタレート |

| 年代 | 1950年代初期以前 | 1950年代~ | 1990年代~ |

| ビネガーシンドローム | 発症しない | 発症する | 発症しない |

フィルムベースの材質による特徴と劣化

ナイトレート(NC)

主な特徴

ベースにニトロセルロース(硝酸セルロース)という素材が使われています。柔軟性に富み耐久性に優れている一方、可燃性フィルムと言われる通り、極めて燃えやすく、一度発火したら完全に燃え尽きるまで消えません。自らが酸素供給源となり燃え続けるので空気を遮断しても消火することが出来ない危険なフィルムです。

危険物第5類「自己反応性物質」に分類されています。ビネガーシンドロームは発症しません。

見分け方

劣化すると特徴的な甘い感じの異臭(硝酸臭)を発生します。

1950年以前の35㎜フィルムや、古い時代の35㎜フィルムで全く酢酸臭のしないものはナイトレートの可能性があります。これまでの事例では分厚い鉄の缶に入っているものタイトルが旧字体で書かれているものは可燃性フィルムの場合が多くありました。

アセテート(TAC)

主な特徴

ベースにアセテートセルロース(酢酸セルロース)という素材が使われています。現存するフィルムの殆どがアセテートベースです。遅かれ早かれ経年劣化により必ずビネガーシンドロームを発生します。

見分け方

劣化すると酢酸臭(酸っぱいにおい)が発生します。

ポリエステル(PET)

主な特徴

ベースにポリエチレンテレフタレートという素材が使われています。経年劣化が起こりにくく、ビネガーシンドロームも発症しません。現状、最も安定したフィルムベースと言えます。但し、ビネガーシンドロームを発症したアセテートフィルムと同一環境内で保管すると酢酸ガスの影響を受け、ベース素材が劣化しなくても乳剤層が劣化することがあります。

見分け方

強度があり、手でちぎれません。フィルムロールに光をかざすと透けて見えます。

映画フィルムの劣化について

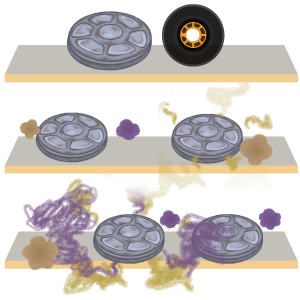

ビネガーシンドロームによる劣化症状(化学的変化)

| ステージ1 | 酢酸臭(酸っぱいにおい)を発しはじめる。

|

| ステージ2 | フィルムが平面でなくなり湾曲、ねじれを起こす。

|

| ステージ3 | 乳剤(画を記録している部分)に亀裂が入り、剥離が始まる。

|

| ステージ4 | 白い粉が結晶化し、表面に浮き出てくる。

|

| ステージ5 | フィルム自体が溶解し、強度がなくなる。又は固化して固まりになる。乳剤が溶解し、画像が消え始める。

|

カビ・菌類による劣化症状(生物学的劣化)

高温多湿の気候、湿気の多い場所で、心配なのは

カビ、菌類の被害です。これはフィルムの乳剤面にとって致命的なダメージとなります。カビは徐々にエッジ近くからフィルムに被害を与え、最終的には全体に広がります。

乳剤面の中深くまで浸食してしまったものは、取り除けませんが、表面のカビはクリーニングで除去することが出来ます。カビが広がる前に、出来るだけ初期段階での対応を取ることが必要です。

ビネガーシンドロームを発症したら

初期対応として、複数本のフィルムがある場合は、まず酢酸臭の酷いものとしないものを選り分け、同じ場所に置かないようにしましょう。

環境上それが難しい場合には、酢酸ガスは空気より重く下に流れる性質があるため、酢酸臭のしないものを上段に、酢酸臭の強いものを下段に移すなど、他の劣化の進んでいない映画フィルムへの悪影響を極力抑える工夫をしてください。

次は酢酸ガスの放散です。フィルムが入ったケース(缶や箱)を部屋の外(日陰で換気の良い場所)に持ち出して蓋をあけ、ケース内に滞留した酢酸ガスを放散します。フィルムがビニール袋などに入っている場合は、袋の中にガスが充満し加速度的に劣化が進んでしまうので、袋は取り除きましょう。

更に巻き直しを行い、風通しをすると効果があります。但しフィルムリワインダー等、専用の機材や資材が必要になる事と、フィルムに対する取扱いの知識や技術が必要になるので、この作業は専門の業者に依頼することを推奨します。この酢酸ガスの放出作業は1年に1回程度定期的に行ってください。

映画フィルムの保管に適さない場所

- 直射日光が当たるところ

- 地下室(湿度が高く、カビの温床になりかねない。水害の恐れも)

- 屋根裏部屋(季節による気温の変化が激しい)

- 暖房器具、配管設備、スプリンクラー、窓、化学薬品の近く

映像資料継承のために何をすればよいのか

映像資料を残していくために具体的にどうすれば良いのかを述べていきます。

やらなければいけないことの目的は2つです。

1つ目は、同一保管庫内の劣化が進んでしまった映画フィルムは可能な限り数を減らすこと。劣化の進行していない他の映画フィルムの延命のためにも、悪影響を及ぼす根源は排除する必要があります。

2つ目は、フィルム原版を上映せずとも映像を見ることが出来る形に変換しておくこと。それも利用しやすい、汎用性の高い媒体に変換しておく、いわゆるデジタル化です。

映像資産継承のために行うこと

| 1 | リスト作成 どのようなフィルムをどれぐらい持っているのか把握するために、整理をしてリストを作成しましょう。タイトルの他、缶やケースに書かれている情報も合わせて書き取っておくと活用時に役立ちます。 |

| 2 | フィルム調査 フィルムベース、ポジ・ネガ、フィルム幅や劣化の状態(収縮率、破損など)の検査を行います。 タイトルや制作年が不明なものもフィルムに記録された情報を調べることで判明する場合があります。 結果をまとめ検査記録を作成します。この工程では検査用の機材や技術が必要となります。フィルム保護のためにも一度専門会社に相談するとよいでしょう。 |

| 3 | データ解析・ランク付け ネガ原版など資料価値の高いと思われるもの、利活用につなげやすいものなど優先順位をつけましょう。 古い時代の映像・地域性の強い映像・同じ映像が複数存在しないものなどは優先度が高い資料です。 |

| 4 | デジタル化 フィルム原版を使用せず、上映の機会を設ける事が出来るようにデジタル化を行い汎用性の高い媒体に変換をしましょう。 かなり痛んだフィルムでも復元できる可能性もあるため、貴重だと思われるフィルムについては専門機関に相談してみましょう。 |

| 5 | 保存 デジタル化後、フィルムは屋内のできるだけ風通しのよい場所、涼しい場所に保管。劣化の激しいフィルムは、他のフィルムや収蔵品に悪影響を及ぼさぬように隔離しましょう。 ※フィルム原本の長期保存が目的であればフリーザーバックに入れ冷凍庫で保存する方法もあります。 |

映画フィルムの保存は困難なので、貴重度の高い映画フィルムについてはデジタ

ル化を行い、フィルムに変わるフォーマットとしてデジタルデータの保存及び運用が推奨されます。

以前は映画フィルムからビデオテープに変換をするテレシネが主流でしたが、近年は映画フィルムの1コマごとに静止画のデジタルデータに変換するフィルムスキャンが主流となっています。

映画フィルムのデジタル化に最適な解像度は・・・

映像解像度とはデジタル的な概念であり、アナログ資料である映画フィルムに解像度という概念はありませんが、専門家の研究ではネガフィルムで4K相当(16ミリ、35ミリでは6K相当以上とも)と言われています。実際に映画フィルムには膨大な量の映像情報が記録されており、当社で行ったテスト結果でも解像度による映像情報の再現力に違いがある事が確認できています。例えば文字情報。映像に映っている文字がSD解像度ではボヤっとして読めませんが、4K解像度でははっきりと読み取る事が出来ます。この事から映画フィルムに本来記録されている映像情報を正確にデジタルデータに変換するには、高い解像度でのデジタル化が重要だということが判ります。

デジタルデータのファイルフォーマットについて

映画フィルムのデジタル化に使用されるファイルフォーマットですが、例えば高画質・高解像度のファイルフォーマットとして、4K非圧縮連番ファイル(DPX)がよく使われます。ですがDPXはデータ容量がたいへん大きく、1分あたり74GB、10分超でおよそ1TBにもなります。これだけのデータ容量の動画をストレスなく再生させるためにはかなり高スペックなPCが必要になり、視聴するだけでも一苦労です。そのため使用目的に合わせたファイルフォーマットを選択する必要があります。

使用目的に合わせたファイルフォーマット

| 保存用 | 4K/2K DPX(非圧縮) フィルムに変わるマスターデータとしての非圧縮ファイル。 色調補正やデジタル修復を行う前のスキャンデータが望ましい。 |

| 運用用 | UHD/HD ProRes又はMPEG-4 AVC/H.264(圧縮) 高画質圧縮ファイル。色調補正やデジタル修復を行ったもの。 |

| 視聴用 | Blu-ray Video、DVD-Video 上映視聴、閲覧、貸し出し用ディスクメディア。運用用データより変換作成。 Blu-ray/DVDプレイヤーで再生可能な汎用性の高いビデオフォーマットで収録。 |

デジタルデータの保存

ここまでで映画フィルムの基礎知識と劣化への対処法を学び、所蔵映画フィルムをリスト化し、調査を行い、デジタル化まで辿り着きました。やっと一安心・・・。と安堵したいところですが、次はデジタルデータをどう保存していくかという課題に向き合わねばなりません。高画質・高解像度を求めれば求めるほどデータ容量は大きくなります。

例えば60分程度尺作品の4K非圧縮データを格納するには4TB~の容量が、長尺作品では10TB以上の大容量メディアが必要になります。

使用目的に合わせたファイルフォーマット

| ハードディスク(HDD) | PCに接続するだけでデータの読み取りが出来ますが、データ容量が大きいためHDD本体が高速転送に対応、USB3.1や Thunderbolt3など高速転送が可能な端子を備えているタイプが推奨されます。扱いやすい反面、精密機械のため熱や衝撃に弱く、故障するとデータを失ってしまうリスクがあります。 |

| LTO(Linear Tape Open) | 長期保存に適したPC用磁気テープ。データを読み取るには専用のドライブが必要です。世代の交代が早く(現状LTO-8 容量12TB)、また読み取り可能な世代が1世代前までと限られているので定期的に新しい世代に複製をしていく必要があります。 |

| ODA(Optical Disc Archive) | 複数の光ディスクがカートリッジに納められたメディアです。データを読み取るためには高額な専用ドライブが必要になります。光ディスクがカートリッジに覆われているためディスクの盤面にキズが付くなどの心配がありません。現状は第3世代、容量5.5TB。ドライブは世代が交代しても旧世代の読み取り互換があります。 |

これらのメディアに共通するのは、定期的に古いメディアを新しいフォーマットメディアに移し替える「マイグレーション」が必要になる事です。HDDは故障によるデータ消失のリスクから、LTOは世代の交代による互換性から、ODAはメディア、ドライブ共に1社供給のため将来生産中止になった場合、サポートや供給が受けられなくなる可能性があるため、マイグレーションを続けていかなければなりません。このようにデジタル化を行い映画フィルムの経年劣化による資料の消失危機から逃れることが出来てもデジタルデータの保存という新たな課題が生まれます。デジタル化をせずにビネガーシンドロームを発症しないPETベースのフィルムに複製をする方法もあるでしょう。初期コストはかかりますが長期的に見ればデジタル化に比べ保存に要するランニングコストはかなり低く抑えられます。但し保存だけを目的にする場合は有効な手段かもしれません。映像を上映する場合は映写機にかける必要があり、容易に上映するために結局デジタル化を行う事になります。また映画フィルムを保管するためのスペースと管理が必要になります。費用と目的、長期的目標を考慮した上で検討し、計画を立てていくことが望ましいと進言します。